道後山登山

2002年8月17日、この日は朝4時起床でした。昨晩からの準備品を再点検しながらリュックサックに詰めました。

着替えや飲み物、デジカメ等でした。初めの集合場所は福田公園、ここからU君の車で途中Uさん、Mさんを乗せ

私達夫婦と5人で最終集合場所の総社に向かいました。ここでこの地区の人達と合流し車3台に分乗し目的地である

「道後山」に向け出発しました。

新見の休憩所の絹掛の滝、細い流れが絹糸のよう 国道180号線を北上し、高梁を抜け新見を通り県北の町神郷町から広島県の東城町に入りました。ここは昔の

宿場町だったようで古い立派な建物もありました。東城町の町並みを抜けると再び田園地帯となります。

田園地帯から山間部に入ると眼前に猫山が見えて来ます。この地方では有名なスキー場のあるところです。この

山を目指して走ります。この山の麓を迂回したところに、今回の目的地である「道後山」へ続く道があります。麓には

宿泊施設があり駐車場もありますが、更に上に登ります。ここ月見ヶ丘が車で入れる最終地点となっています。かなり

広い広場で、すでに何台かの車が停まっていました。

早速、車から降りて登山準備を始めます。サンダルを登山靴に履き替えリュックを背にします。その前に簡単な

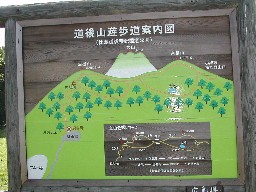

準備体操もしました。こうして目的地に向けて歩き始めました。登山口の看板を見ますと道後山(1271m)と

岩樋山(1268.9m)が並んでいます。両方の山を結ぶように数字の八の字を描くように登山道があります。

最初に道後山に登り、その後で岩樋山に登ることにしました。時間はたっぷりありますので急ぐことはありません

でした。登山口当たりにはブナではないようですが、樫の木の仲間でしょうか疎林が続きます。ここはキャンプサイト

にもなっているようです。昆虫採集の人が捕虫網を持って歩いています。

登山口の案内板、登山口周辺の林 この林を抜けると休憩所があります。ここで一服しました。さして急な坂道ではありませんでしたので、休憩は必要ない

ほどでした。ここからは私達が車を停めた月見ヶ丘も見えます。ここで休憩していると、友人の玉野のFさんが仲間と

一緒に登ってきました。こんなところで出会うとは世の中は狭いものです。

彼らとは立ち話程度で別れました。彼らの登るコースは私達とは反対のコースでした。こうして再び緩やかな坂道を

歩き始めました。道縁には萩やゲンノショウコやゲンノショウコに似たフウロ等が小さなピンク色の可憐な花を開いて

います。更に上に行くと途中小さな池がありました。小さな池でしたが大池という名が付いています。昔は水を満々と

たたえた大きな池だったのかも知れません。池の周辺は湿地帯になっています。カエルも鳴いていました。湿地帯には

珍しい花がありました。サワギキョウという青色をした花でした。その他オタカラコウ等、夏の花も咲き残っていました。

休憩所のところから眺める月見ヶ丘の駐車場とかんな流し跡と言われている湿地帯

登山道途中で見かけるフウロとゲンノショウコ、よく似ているがフウロは花びらが大きく分かれている かんな流し跡の湿地帯に群生していたサワギキョウ いよいよ坂道にさしかかりました。これまでもなだらかな坂道でしたが、それよりは多少勾配のある道になっていま

した。ここら当たりまで登って来ると展望は一層良くなり周辺の景色が良く見渡せます。高原らしい爽やかな風も吹き、

遠くの山並みも良く見えます。いろんな草花が咲いておりデジカメで何枚も写しました。こんな訳でなかなか前には

進みません。それでもやがて山頂に着きました。山頂には大きな木はなく360度の展望が可能です。すでに何組かの

グループや家族連れの人達が来ていました。山頂当たりにはクマザサが絨毯を敷き詰めたようです。足下には

ホソバヤマハハコが可憐な白い花をつけ群生しています。道後山は山野草の宝庫と言っても良いのではないでしょうか。

これから道後山の方に向かう標識とワレモコウの彼方に遠く道後山を眺める

木々の間から近くの山々を望む、山には大きな入道雲が湧いていた

これより道後山0.8kmの標識が見える、遠く猫山を望む、本当に形の良い山だ

いよいよ山頂付近に近くなった、道後山山頂に立つ標識 ここで大休止としました。早速お弁当を開きます。日陰になるようなものは何もなく直射日光の下ですが、風が

吹いているせいかそれほど暑いとは感じませんでした。むしろ、からりとした風が爽やかな位です。これが高原を

渡る風とでもいうのでしょうか。真上にはふんわりと綿のような雲が流れていきます。遠くでは入道雲が湧き

てっぺんはすでに崩れかけています。凍らせて持ってきたビールはすっかり溶けて手頃な冷たさとなっており

乾いたのどを潤してくれます。それぞれに持参したものを交換し合って食べたり飲んだりしました。高原で飲む

ビールの味やお弁当の味は格別なものです。こうして食事を終え記念写真も撮りました。その上、ここでお湯を

沸かしコーヒーのサービスまでありました。感謝の気持ちで一杯です。

家内と友人(手前の白い花はホソバヤハハコ)、そして私、道後山山頂にて撮影

クマザサの向こうにはこれから向かう岩樋山、遠くに猫山が見えている 人心地付いたところで次の目的地、岩樋山に登ります。道後山をいったん下りて、再びなだらかな坂道を登ります。

山を下りるとは言っても元々標高差のない山ですから尾根伝いに歩いているようなものです。この道にも写真の対象

になるような珍しい花や色鮮やかな花がたくさん咲いていました。こうして花に目を奪われている間に岩樋山の山頂に

着いてしまいました。ここからの展望も道後山の展望と変わりはないようです。

下りる途中の道縁で見かけた古い石垣らしきもの

登山途中の道に散乱していた鉱滓、鉄を作ったカス こうして岩樋山を後にして一気に下山しました。今回の山登りは時間的にも充分な余裕がありましたし、山自体も

急な坂道もなく比較的楽な山登りだったと思います。これなら子供連れでも無理なく登れますし、高山植物や山野草の

好きな方なら充分楽しめる山だと思います。

ここは「たたら」のあったところらしく、岡山県立森林公園の中と同じように登山道には鉱滓がたくさんありました。

また、人工的な石垣のようなものも残っていました。自然に出来た湿地帯だと思っていたところは、実は鉄穴(かんな)

流しの跡だと言うことも他の人のホームページで知りました。ここにもかつては「たたら」があり、製鉄が盛んに

行われていたようです。山頂付近に大きな木が生えていないのは製鉄に必要な木を切り出した跡かも知れません。

ともあれ、こうして見ますと製鉄というのは実に多くの場所で行われていたことが良く分かります。

こうして下山後再び車に乗って神郷温泉に向かいました。ここは農村リゾートして開発されたところです。すでに

大勢の人達が来ていました。温泉前の駐車場は一杯でした。近くにはオートキャンプ場やバンガローなどがあります。

高瀬川ダム湖畔にはキャンプ場もあります。夏は家族連れ等で賑わうところです。

神郷温泉は比較的大きな施設でした。もちろん露天風呂やサウナバス等もあります。私達は心地良いお湯に浸かり

体を休めて汗を流しました。着替えを済ませ爽やかな気持ちで温泉を後にしました。そして、一気に解散地点の

総社を目指しました。

2002年8月26日掲載

道後山、岩樋山で見かけた山野草

オタカラコウ、ウツボグサ、モズジリ、珍しく白とピンクの花が咲いていた(別名ネジバナ)

ハギ、コバノフユイチゴ、ノギラン

ワレモコウ、ホソバヤマハハコ、カワラナデシコ

タムラソウ、ヨツバヒヨドリ、ゴマナ

不明4(調査中)、ホッツツジ、手前ヨツバヒヨドリと細長いのがヌマトラノオ

キンミズヒキ、ウツギの実、不明7(調査中)

マツムシソウ、不明8(調査中)、シモツケソウ

コオニユリ、トウバナ、ノダケ

不明13(調査中)、ツリフネソウ、シシウド

鉄穴(かんな)流し

中国山地一帯では製鉄が盛んに行われていました。特にこの地方では大がかりに行われていたようです。かんな流しとは

製鉄原料である砂鉄(磁鉄鉱)を取るために磁鉄鉱を含む土(真砂土)を水に流して比重差を利用して選別したようです。

これをかんな流しと言います。

|

|

|

|