黒潮洗う小さき島「初島」

静岡県熱海市の沖合12キロメートルに浮かぶ小さな島が初島である。私達家族4人(私、家内、娘と息子)の4人は

初島のリゾート施設「エクシブ初島」に向かっていた。さほど大きくはない連絡船は小雨に煙る熱海港を後にした。熱海が

遠く小さくなった頃から海は少し荒れ始めていた。弱い低気圧が通過中であったためだが、いつも瀬戸内海の池のように

穏やかな海しか経験のない私達にとっては、少しの揺れでも恐怖を感じてしまう。

家内は私の腕をしっかりと掴まえて恐怖に耐えていた。長女は吐き気におそわれたまりかねて甲板に這い出していた。

完全な船酔いであった。そう言えばこんな思いをしたことが、かつてあった事を思い出していた。それはアメリカ旅行での

経験だった。観光地プロビンスからプリマスへ帰る途中のことだった。行きがけの穏やかさは打って変わって大波が

容赦なく船の前に立ちはだかり、さほど大きくはない連絡船はしばし立ち往生することが何度もあった。初めての経験で

生きた心地がしなかった事を思い出す。今回の揺れは、その時に比べれば「月とスッポン」と言っても良いくらいの差で

あった。

船から一望できる小さな島「初島」 こんな思い出をたどっていると、やがて船の前には初島が見え始めた。小さな島である。この島は江戸時代から住民の

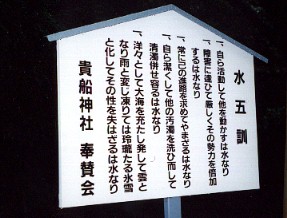

数を厳しく制限していたようだ。そのいきさつは港の待合所の側に立っている記念碑に書かれていた。この碑には本土

から水を引いた事績について詳しく書かれてあった。わずかばかりの井戸と雨に頼ることしか水を得る方法のなかった

この島では島民を養いうる水の量が島の人口を決めていた。

島は元々漁業を生業とする生活であった。島の中央部の高台付近にはわずかばかりの耕地はあるが、とても全てを

賄うのに足りる量ではなかった。従って、アワビや伊勢エビと言った高級なものからテングサに至るまで多くの収入を

海に頼っていた。そして、近年になってリゾート地として再開発が行われ、民宿等へと姿を変えていったようだ。そうなると

水はますます大量に必要となる。静岡県はこの小さな島に、はるばる本土から水道を引いた。清流柿田川の水である。

私達は港に着くとホテル差し回しのマイクロバスでホテルに向かった。ホテルは港からほんのわずかな距離のところに

あり、島の何分の一かを占めるような広大な敷地を要していた。中央の棟を中心に両翼を広げたような形で客室が

作られていた。私達は中央の建家の両サイドにあるエレベータ脇の部屋であった。中央の部屋が大きく両サイドに

広がる建家内の部屋は少し作りが小さいようだった。私達が二日間宿泊した部屋は独立したベッドルームが一部屋と

リビング兼ベッドルームとなった部屋がもう一部屋あるという、なかなか贅沢な作りの部屋だった。

エクシブ初島の正面建家、広々とした天井まで吹き抜けのロビー、周辺に部屋がある 建物の中央棟は真ん中が大きな吹き抜けとなっていた。部屋は全てから海が見えるようになっていた。何度か食事を

した部屋は8階にあった。目の前には広々とした太平洋が広がっていた。私達の部屋には独立したバスルームとトイレ、

そして洗面所があった。しかし、部屋の風呂よりは大浴場の方ががぜん人気があった。ここは一千メートルの地下から

海洋深層水だという温泉を汲み上げていた。大浴場も8階にあり海に面していた。露天風呂もあって海からの風が大変

心地よかった。露天風呂に入っていると潮騒の音が後ろのガラス戸にぶつかって背中から聞こえてくる。この方向には

あの三宅島も伊豆大島もあるというのだが、遙か彼方で島影を望むことは出来なかった。

「初島」の生活と自然

二日目の朝、露天風呂で見た日の出は海と空を真っ赤に染めて美しかった。この日が素晴らしい天気であることを

予感させていた。朝風呂を浴びて部屋に戻るとベランダで息子達が富士山が見えると言っていた。熱海市の背後にある

山の上にくっきりと雪を頂いた富士山が朝日を浴びて白く光っていた。この島に住んでいても何度も経験することはないと

いう富士山の美しい姿だった。私は早速カメラを持って富士山を撮影すべく島の中を撮影スポットを探して歩き回った。

ホテルの庭の小高いところが一番良い撮影スポットだと分かったのは、島内をさんざん歩き回ったあげくの事だった。

早朝の富士山、完全な雪化粧、この日は終日見えていた 何枚か写真を撮ってホテルに帰り朝食をとった。朝食は二日とも8階の海が見える部屋であった。こういう時、人間は

どん欲になるものだ。みんな普通の日の朝食では絶対に口にしないほどの量を食べた。私は前日の夕食で食べたものが

応えたようであまり食欲がなかった。家内と子供たちは結局食べ過ぎで昼食は抜きだった。ちなみに夕食は第1日目が

日本料理、第2日目が創作料理(洋食)だった。

パターゴルフに興じた家族、夕食時の一こま 朝食後再び散歩、私は途中で三人と別れて、もう少し島の中を歩いてみることにした。港のある側を表とすれば、この

表側には島の斜面を埋めるように民家や民宿が軒を連ねていた。港から左側には観光客相手の土産物屋や食堂が

ずらりと並んでいた。これらの店先には水槽が置いてあり、生きた魚が客を待っていた。食堂街の先には、これから

スキューバーダイビングをする大勢の人で賑わっていた。どうやら素人相手の教室があるようだ。港の中の水は澄んで

いた。その中を熱帯魚と思われるような魚がたくさん群れていた。この当たりは黒潮が入ってくるようで外洋の魚も

いるらしい。格好のダイビングスポットなのかも知れない。

ずらりと並ぶ観光客相手の魚料理を専門とする食堂 島の裏側には私達が宿泊しているホテルがあり、初島灯台があり、放送中継用の大きなアンテナが立っていた。

灯台の周辺は初島バケーションランドといいゴーカートや熱帯植物園がある。園内には自生種だという見上げるような

ビロウジュが立っており、ブーゲンビリアや竜舌蘭、蘇鉄といった植物から、ゴムの木、ユッカ、カポック、沖縄の代表花

でもあるデイゴ、カナリー椰子、巨大な団扇サボテンや柱サボテンが所狭しと植えられていた。