金田一耕助ミステリー遊歩道を歩く

皆さんは金田一耕助と聞いて、どんな姿を想像されるだろうか。誰しも金田一耕助と聞けば、よれよれの

セルの着物によれよれの袴、お釜帽、雀の巣のようなぼさぼさ頭、足下は下駄履きといった姿を思い浮か

べるのではないだろうか。では、金田一耕助の経歴はと聞かれて、すらすらと答えられる人は意外に少ない

のではないだろうか。

実に謎の多い人物である。果たして金田一耕助は実在の人物なのだろうか。謎解きは、そのくらいにして

おくとしよう。ただ彼は、横溝正史さんが書いた推理小説の中にはいつも登場する人物である。しかも、この

岡山県で数多くの事件を解決している。

横溝さんは戦時中、戦禍を避けて岡山県の真備町に疎開をしていた。お父さんの実家が笠岡だったという

事もあって、近くの真備町に疎開をしていたと聞いている。いずれにせよ岡山県に縁のあった人なのである。

疎開先で聞いた色んな話が、戦後出版された多くの小説の題材になっている。中でも代表的なものは「本陣

殺人事件」や「八つ墓村」「悪魔の手毬唄」「獄門島」などで、岡山県が舞台となっている。

そんな横溝さんの住んでいた家が今も真備町に残っている。その家を中心に町おこし行われ、「金田一耕助

ミステリー遊歩道」なるものが作られている。今回は「友歩会」の2004年の歩き初めコースの下見を兼ねて

歩いてみたので紹介しよう。

川辺宿駅のガード下には金田一耕助の影絵が描かれている。駅の前の植え込みの側に出発点のポールが立っている。 遊歩道の途中にはこんな真新しい休憩所も作られている。

川辺宿駅から真っ直ぐに伸びた道、その道から眺めた川辺宿駅。 出発点は岡山県の総社と広島県の神辺を結ぶ第三セクターの鉄道、井原鉄道川辺宿駅からだ。川辺宿駅

周辺はのどかな田園地帯だ。駅裏には小田川が流れている。駅の前に立つと、そこにはミステリー遊歩道の

案内標識が立っている。ここを訪ねる人は、これら案内標識に従って歩いていけばよい。

真備町は倉敷市や岡山市のベッドタウンとして発展してきた町だ。従って、新興住宅地も多いし、スーパー

マーケットなども出来ている。私の知り合いの何人かは、この地域に住んでいる。川辺宿駅とあるからには、

この当たりは旧山陽道の宿場町でもあったのだろうか。旧山陽道の詳しい道筋は分からないが、総社から

高梁川を渡り、川辺、矢掛、井原、神辺へと続く道があったはずなのである。江戸時代以降は、もっと南の

干拓地が栄えているが、その昔は備前、備中、備後を結ぶ主要道路であり、大変繁栄をしていた地域なの

である。

さて川辺宿駅を出発し、旧山陽道当たりを横切って再びたんぼ道にはいる。ここら当たりは大小の農道が

複雑に交錯している。私達はどうやら標識を見失ってしまったらしい。仕方なく、この方角だろうと思われる

当たりを目指して歩いた。やがて小高い丘が見えてきた。農家らしい建物が見える。少なくとも新興住宅地

ではないようだ。その時、車が来たので、これから行こうと思うところを尋ねてみた。すると、このままこの道

を行けばよいとのことだった。

ふるさと歴史館と歴史館の庭に植えられていた赤い実のなる木(遠目にはピラカンサスに見えたのだが)

中は薄暗く小さなお堂、右は池の中に建っている弁天堂 おおよその見当は間違っていなかったようだ。古い集落を抜けると、目指す「ふるさと歴史館」が見えてきた。

まだ整備中の庭があり、建物自体も出来て間がないようだ。中に入るのは次に来たときと言うことにして、

そのまま通り過ぎた。「ふるさと歴史館」の横は小高い丘になっていて、古い神社があった。横溝さんの小説

にでも出てきそうな建物だった。奥まった部屋の中には薄明かりが点いていっそう不気味だった。

池の中の弁天堂を指し示す道に埋め込まれた標識、右は弁天様をお祀りしている小さなお堂。

池には鴨がたくさん泳いでいた。池の端の景色が小さく見えるほど大きな溜池(大池) そして丘を下ると大きな池があった。その名も「大池」といい、池の端の景色が小さく見えるくらい大きな池

だった。恐らく、このあたり一帯の田畑を潤す溜池ではないだろうか。池に張り出すような形でお堂が建って

いた。そして、この地方では珍しくたくさんの水鳥が泳いでいた。多くは鴨のようだった。池が広く、散らばって

いるので少ないようにも見えるが相当な数ではないだろうか。

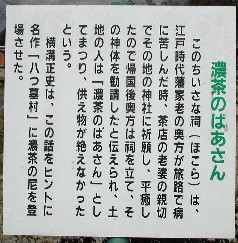

濃茶のばあさんを祀った小さな祠。祠の横には馬を彫った石碑も立っていた。

詳しい説明は案内板に書いてある。右は灌漑用水を確保した喜びを書いた碑文。 そして、池の側を通り抜けしばらく歩くと、「濃茶の祠」に着く。祠は農道が十字路になったところにある。

有名な小説「八つ墓村」の中に出てくる「濃茶の尼」は、ここに祀られている「濃茶ばあさん」をモデルにして

いる。実際は信心深いおばあさんだったようだ。

この一帯は横溝さんが住んでいた頃、岡田村と言われていたところである。曲がりくねったたんぼ道、

小さな小川が流れ、田畑の間に農家が点在する実に田舎らしい景色である。

その岡田村の村長さんが書いた大きな石碑が建っていた。その石碑には、次のように書かれていた。

昭和14年、この地方は大干ばつとなり、池の水、川の水はことごとく干上がってしまい、稲は枯れて大きな

被害を受けてしまった。そのため岡田村用水組合を結成し、国費の補助を得て揚水機による高梁川の水を

引く設備を設置する事にした。しかし、折悪しく支那事変が勃発、物資不足から隧道掘削工事など困難を

極めた。昭和15年3月に着工し、翌昭和16年5月に完成する難工事だったようだ。しかし、そのお陰で村の

田畑は高梁川の水で潤うようになったようだ。碑文には、その時の喜びをこう記してある。「高梁川の水が

山谷を越え、田を潤すなど夢想だにしなかった。昭和28年9月」、とある。村人の喜びが目に見えるようである。

今は振り返る人とてない石碑ではあるが、常に水不足に悩まされて来た岡田村の人達の喜びが目に浮かぶ

ような碑文である。私達は今の文明に慣れ、当たり前のことのように思っているが、つい数十年前までは、

こんな困窮状態にあったことを改めて思い起こさなければならない。

旧横溝邸の門と全景

左は旧横溝邸、小さな川にはこんなクレソンも生えていた。 話はとんだ横道に入ってしまったが、ここを通り過ぎると横溝さんが住んでいた横溝正史疎開宅は、すぐ近く

である。立派な門構えの家である。ここは開館日が決まっているが、開館日には中を見学することが出来る。

横溝さんは小説の構想を練るときには無我夢中であったらしい。着物の帯がほどけていても前がはだけて

いても知らぬ顔で歩いていたらしい。村の人に注意されて気が付くような事がしばしばあったらしい。それでも

村の人との折り合いは良く、みんなと親しくしていたようだ。家には、いつも近所の人が遊びに来て、色んな話

をして帰ったらしい。そんな村人の話が、小説の中にうまく取り込まれていったと聞いている。

この当たりには旧家も多く、左の家の屋根瓦には鯉の模様があった。右は山裾にある千光寺。

左は、この地方では珍しい桜島大根、真備町は古墳も多いと聞いている。これも古墳ではなかろうか。 閑話休題

実はこの日の帰りに奇遇があった。お昼時だったので、どこかで食事をと探していたら、喫茶店があり、ドア

には健康食と書かれていた。どんなものが出るのだろうと中に入ったら、そこに立っていたのは、以前、会社

に勤めていたIさんだった。そう言えばお茶屋さんになるのだと話していたのだが。

そう言えば、この店の名前はお茶にちなんで「茶の子」だった。昨年の11月にオープンしたばかりだとの事

だった。一人でやっているので大したことは出来ないのですがと出てきた料理は五穀米をメインにした健康食

だった。私達が食事を始めた頃から次々にお客さんが入ってきて急に忙しくなってきた。けっこう繁盛している

らしい。

店の内装も友人に手伝って貰って自分達でしたのだと話していた。忙しくなければ、きちんとしたお茶を出す

のですがと気の毒がっていたが、それでもおいしい紅茶だった。店の合間にはお茶の入れ方等の指導もして

いるとの事だった。また、他の人にも紹介しておきますからと言って店を出た。お元気で、がんばって下さい。

「茶の子」の入口、いかにも手作りらしい温かさのあるお店だ。 2004年2月22日掲載

|

|

|

|