金刀比羅宮初詣2004

’04年1月18日、久々に金刀比羅宮へ初詣に出かけた。今のデジカメを買って初めて使ったのが’02年

の1月、やはり金刀比羅宮へ初詣に行ったときだった。従って、2年ぶりということになる。実は、この日に

なるまで参拝をする予定はなかったのだが、あまりにもお天気が良く、この陽気にさそわれて出かけることに

なった。電車の時刻表を見ると琴平行きの直通は上の町発9時37分だった。出かける準備をしていたら、

とても間に合いそうになかった。そんなわけで上の町発10時40分の電車で児島駅まで行き、そこから

マリンライナーに乗り換えて坂出まで行く事にした。坂出からは各駅停車の琴平行きに乗った。本当に成り

行きまかせの旅だった。坂出から琴平までは宇多津、丸亀、多度津、善通寺等の駅を通過した。

瀬戸大橋を渡るマリンライナーの車窓から瀬戸内海を眺める。

坂出駅の前には讃岐富士と言われている飯ノ山が頭をのぞかせている。 坂出を出ると車窓には坂出コンビナートが見えてくる。 琴平駅に降り立つと金刀比羅宮の門前町らしく石の灯籠が並んでいた。そして、広場には歌舞伎役者の

鏡獅子姿の銅像が建っていた。琴平駅自体もこの町にふさわしいレトロな作りの建物だ。この日、町の中は

大勢の参拝客で賑わっていた。ここへ着いたのが丁度、昼食の時間だった。いつもうどんばかりなので今日

は何か別なものを食べたいと思い、商店街や裏通りを探して見たのだが、気の利いたような店は見当たら

なかった。そんなわけで結局、いつものうどん屋さんに入る事にした。

こんぴら灯籠と歌舞伎役者に銅像 琴平駅を出ると全国から街道筋に寄進された灯籠の一部が集められ並んでいる。 これは丸亀街道と多度津街道にあったものを移転

琴平駅もレトロな雰囲気の建物だ。 町に入ると一番に目に付くのは、この高灯籠。 東讃岐の人々が6年の歳月を費やして、1,860年に完成した高燈籠。 瀬戸内を航海する船の指標として建てられたもので、高さ約27m の塔から放つ灯は、 丸亀沖の船に届くように設計されたといわれています。 内部は3階建てで壁は江戸の人々の落書きで埋まっているそうです。 ご存知の方も多いと思うが、「とらや」という最初の石段のすぐ脇にある店だ。老舗のうどん屋さん二軒が

軒を接して並んでいる。いずれも、かつては旅館として使われていたと思われる立派な木造建築である。

「とらや」さんの前には「虎屋別館」と書かれた建物もあった。こちらの建物は、今は使われていないようで

軒先の痛みもひどかった。

昼食時だったが思ったほどの混雑はなく、注文したうどんはすぐに運ばれてきた。私達がうどんを食べ

終わった頃、団体客がどっと入ってきて店内は急に混雑し始めた。

壁には大きく「虎屋」と書かれている。大きくて立派な木造建築だ。

その他にも立派な建物が並んでいる。左の建物は珍しい三階建ての建物だ。 私達は支払いを済ますと急いで店を出た。そして石段を登り始めた。参拝客が長年行き来した石段は

表面がすり減って磨かれたようになっていた。最近、手直しをしたのだろうか、部分的に石の表面を削って

滑らないようにしていた。参拝客への心遣いだろう。

石段の両脇には軒を接するように土産物屋が並んでいた。ここを抜けると、やがて大門が見えてくる。

大門には大きな絵馬が掲げられていた。今年の干支である猿の絵馬だった。大門の両脇は仁王さん

ではなく、弓を持った武士の像が安置されている。私達は大門をくぐると途中で休むことなく一気に本宮

まで登った。

いつも大勢の参拝客で賑わう門前町。長い石段の両脇には土産物屋が軒を連ねている。 アーケードの上からは讃岐平野が見えている。

門前町を抜けると大門が見えてくる。今年の干支である申の絵馬が飾られていた。

大門の両脇を守る武士の像。大門をくぐると白い日傘を広げて五人百姓が飴を売っている。 大方の人は、ここで引き返し、奥社まで行く人はあまりいない。しかし、この日は意外に大勢の人が行き

来していた。私達も本宮でお参りを済ませると奥社を目指した。本殿から奥社までは、なだらかな坂道だ。

大門をくぐってからはなだらかなスロープや石段が続く。そして最初に目に入ってくる大きな建物が「旭社」だ。 そして最後の急な石段を登ると御本宮が見えてくる。

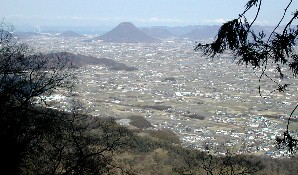

御本宮は大勢の善男善女で賑わっていた。境内にて遠く讃岐富士を背景にパチリ。

境内の一角ではお守りやお札が売られていた。私も福を求めてお守りを買った。 右は絵馬堂の中、全国から奉納された絵馬や写真が飾られていた。

境内から遠く讃岐富士や讃岐平野が一望できる。 体はさほど寒くないのだが顔や手足は冷たかった。木々が空をおおい日が差さないから寒いのだ。その上、

昨日降った雪がまだたくさん残っていた。その雪は登るに連れて次第に多くなってきた。途中、白峰神社

という小さなお社がある。屋根の上にも雪がたくさん残っていた。

道の両脇には大きなクスノキが立っていた。苔むした巨大なクスノキはこの山の主のように思えた。何百年

もこの道を行き来する人を見下ろしてきた大木だった。

幹周りは何メートルあるのだろうか。苔むした巨大なクスノキが何本も私達を見下ろしていた。 御覧のように白峰神社の屋根には前の日に降った雪がたくさん残っていた。 奥社の境内には雪がまだたくさん残っていた。そして凍って滑りやすくなっていた。雪景色の金刀比羅宮

は珍しく、何枚か写真を写して引き返した。私達と入れ違いに次々と参拝客が登ってきて、途切れることは

なかった。さすがに下りは上りより楽だった。それでも雪道なので気を付けながら下りた。

奥社の境内は雪で真っ白だった。こんな遠くの奥社まで大勢の人が訪れていた。 奥社に向かって左側は岩の壁となっている。そこにも溶けずに残った雪がたくさんあった。

奥社の狭い境内から見下ろした讃岐平野。御本宮からの景色とは異なる景色だった。 参道の脇に「さざれ石」という一かたまりの大きな石が置いてある。「さざれ石」は、一度小さくなった石が

再び固まって出来たものだそうで珍しい物だった。君が代の歌詞の中に出てくるあの「さざれ石」のことだ。

この石の脇を通って、今まで歩いたことのない脇道を通ってみた。人の行き来もなく静かだった。きれいに

整備された道だった。この脇道は、大門の手前で再び参道に合流していた。

山門のそばには「五人百姓」の名前を持つ加美代飴=鼈甲飴(べっこうあめ)を売る店が、シンボルである

大きな番傘を広げお客さんを待っている。いつ来ても変わらない大門付近のながめだった。

さざれ石(案内板には岐阜県春日村産 石灰質角礫岩とある) 五人百姓の称号を持つ老舗の土産物店の看板 石段の両脇には土産物店が軒を連ねている。みな古くから、金刀比羅宮の門前を賑わせてきた店ばかり

だった。ここにも「五人百姓」の看板のある店があった。また、ここの門前には木彫品を売る店が何軒かある。

彫刻に興味がある私は、ある店の前に立って作品を見ていた。すると、この店の女将さんが後ろから声を

かけてきた。そして、店の中に案内し、展示している品物や写真集を見せてくれた。日本全国から注文が

くるとの事だった。

灯明堂と釣灯籠 石段の途中にあるこの建物は、安政五年(1853年)備中国因之島浦々講中の島の大工によって建てられたもの。 島の大工らしい船の龍骨状の下梁を用いた珍しい構造のもの。中には釣灯籠が飾られている。

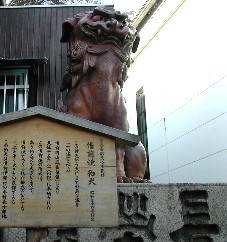

備前焼の狛犬(この付近から大門までを一の坂という) この備前焼の狛犬は備前岡山「長栄講」の人々によって奉納されたもの。 木村長十郎他六名の職人によって製作された。 石段の両脇、御本宮に向いて左右一対となっている。 お礼を言って外に出ると、何かしら香ばしい匂いが流れてきた。饅頭や煎餅を焼いている店からのもの

だった。早速、この店に立ち寄り焼きたての饅頭を食べた。あつあつの饅頭が香ばしくておいしかった。また、

煎餅も焼いていたので一袋おみやげに買って帰った。

琴平でうまいものとと言えば、駅近くに炒りたての南京豆を売っている店がある。以前来たとき、偶然立ち

寄った店なのだが、ここの南京豆がおいしくて、今回も一袋おみやげに買った。

こうして、この町にいた時間は短かったが、新春の善男善女で賑わう琴平を楽しんだ。何度来ても新しい

発見のある町だった。

2004年2月16日掲載

|

|

|

|