白川郷、宇奈月温泉、黒部峡谷

白川郷を訪ねて

今でこそ日本全国至るところまで素晴らしい道路が出来、いとも簡単に思いの地を訪れることが出来るが、ほんの少し

前までは「陸の孤島」と言われるようなところも少なくなかった。

戦前は国家予算の大半を軍事費に使い、道路やトンネルを作るとか橋を架けるといった公共投資がほとんど行われ

なかったからだ。従って、こんなところにも人が住んでいるのかと思われるようなところも少なくなく、「陸の孤島」と呼ばれても

不思議ではなかった。

少し余談になるが、私の母の里、三重県の大台町(かつては三瀬谷と言われていた)は「陸の孤島」と言われるようなところ

ではなかったが、交通機関の発達していなかった終戦後は実に遠いところであった。早朝、神辺の家を出ても、夕方なお遅く

でないとたどり着けないような、そんな遠いところだった。それがどうであろう。今では半日もあれば簡単に行けるようになって

しまった。線路にせよ道路にせよ日本全国津々浦々まで行き届き、時間的制約はほとんどなくなってしまった。

今、乱脈経営が問われ政府の構造改革のやり玉に挙げられている道路公団だが、功と罪を並べたとき、大きな功績は

「陸の孤島」と言われるようなところをほとんどなくしてしまったということではないだろうか。その代わり、簡単に行くことが

出来るようになると、その地域の持つ特色や神秘性はなくなってしまう。そして、妙に俗っぽいものになってしまうのである。

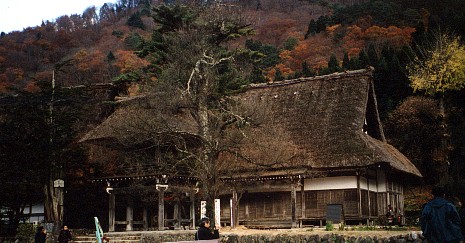

今回バス旅行で訪れた白川郷がそうであった。世界遺産に指定されたとはいうものの、その実は土産物屋であったり

見かけだけの合掌作りであったりして、この地を訪れるまでに想像していたものとは随分異なるものであった。ただ、全体と

して眺めるとき、他とは異なった文化圏であることには間違いないようだ。人の行き来が盛んになるということは、生活も

他の地域と平準化するということでもある。従って、生きていくためには観光を売り物にするしか道はないであろう。こんな

山間部に今の生活を支え得るようなものは何もない。農業、林業といっても、たかが知れた収入でしかない。しかし、生活に

必要な金だけは他の地域と変わらない。ここに地方文化の保存という難しさがあるように思われる。

宇奈月温泉から欅平

私達がトロッコ列車に乗って欅平まで行く間、それまで激しく降っていた雨は嘘のように上がり、薄日さえ射し始めた。晩秋

から初冬にかけてのこの季節、気まぐれなお天気がほんの一瞬だけ見せてくれたほほえみでもあった。青く澄んだダム湖

には落ち葉が一筋の帯となって浮かんでいた。紅葉を見て大きな感動と驚きの声が車内に湧き起こる。いくつもの小さな

トンネルを抜け、急峻な谷に架かる橋を渡ってトロッコ列車はガタゴトと走る。トンネルに入る度に鳴らす警笛の音が郷愁を

誘い妙にもの悲しい。

トロッコ列車が走る線路の向こうの山には幾筋もの小さな瀧が流れ落ち白い糸のように見える。鐘釣山は谷底から一挙に

数百メートルの高さまで屹立している。雨が上がったばかりの山にはうっすらと霧がかかりさながら墨絵のようである。

欅平に着くと寒風が吹き荒んでいた。ここら辺りはもう冬の入り口であった。見上げる山頂の背後には青空が広がり、頂が

白く光っていた。立山連峰の峰々には雪が積もり既に冬であった。そして太陽の日差しは、ほんの一瞬ほほえみのように

峰々を照らし出し、一枚の絵はがきを見るように美しく光り輝いていた。

帰りには再び雨となった。時雨れては薄日が射し、薄日を見せては時雨れるというお天気であった。谷と谷を結んで薄い虹

の帯がかかっていた。それもほんのわずかな時間で消えてしまった。

細い線路沿いの崖は今もなお崩壊を繰り返し、その度に修理が行われている。短い夏の間続けられてきた工事も工事

半ばで止めて長い冬に入る。このような厳しい自然の中で繰り返し営まれてきた先人達の苦労が偲ばれる。河岸の石仏

に似た自然石の立ち姿は工事で亡くなった人達への鎮魂碑でもあろうか。

駅へ停車する度にすれ違う欅平行きのトロッコ列車には、少しずつ観光客が増えていくようであった。行く秋を惜しむ

かのように紅葉を楽しむ観光客達であった。やがて黒部の短い秋が終わり、冬はもう足下まで来ているようであった。

白川郷、黒部関係リンク集

|

|

|

|