神戸六甲アイランドと灘の酒どころ

2004年2月27日(金)午前8時20分、岡山ワシントンホテル前発の高速バスで神戸三宮に向かった。

神戸行きの目的は、神戸市立博物館で開催されている大英博物館の至宝展を見るためだった。

(会期は1月17日〜3月28日だった)

時間的な余裕があったので、岡山−神戸三宮間を走っている中鉄の高速バスを利用した。このバスは、

岡山ワシントンホテルの前から出ている。家を早く出たので朝食は岡山駅前地下街の喫茶店で済ませた。

バスは岡山インターから山陽自動車道に入り、ひたすら神戸三宮を目指して走った。この日は平日だったが、

満席だった。JRに較べ時間はかかるが、とにかく運賃が安い。だから利用客も多いのだろう。

途中、福石パーキングエリアで10分位の休憩をとった。ここまで一時間半くらい走っただろうか。三宮には

予定通り11時に着いた。2時間40分のバスの旅だった。途中、渋滞や事故がなかったとは言え、この距離

を走って予定時間通り着くとは、素晴らしい運転でいささか驚きだった。

バスを降り、博物館までの途中、神戸市役所1号館に立ち寄った。市役所の手前には大きな花時計がある。

花時計の文字盤は雛菊等で飾られていた。また、花時計の奥には阪神大震災の記憶モニュメントが置かれて

いた。市役所2号館自体も震災の被害を受けた建物だそうだ。

1号館は30階建てとなっており、最上階からは神戸市内を一望できる。北側一帯は六甲山、南側には

神戸港が広がっている。ここからは文字通り360度の展望を楽しむことができる。また、海側間近にポート

アイランドが見える。

春まだ浅いというのにあちらこちらの花壇には花がいっぱいでした。

市役所の近くに花時計がありました。この奥に震災のモニュメントが置かれています。

左の写真は市役所の最上階から港の方面を撮影。遠くにポートアイランドが写っています。 少なくとも表通りには震災の傷跡はないようでした。見事に復興した神戸市街地でした。 早春の日差しが明るい市役所隣の公園にて 市役所の南側は東遊園地になっている。ここは、旧居留地東端に当たる所で、外国人専用のグランドだった

そうだ。この遊園地を抜け、しばらく歩くと市立博物館に着いた。この建物は旧横浜正金銀行神戸支店が

ベースになっているとのことで、ギリシャ神殿風の建物とのことだった。

館内はすでに大勢の人だった。一階から三階までの展示会場には世界各国から集めた歴史的に価値ある

ものがたくさん展示されていた。この至宝展は、大英博物館創立250周年を記念して開催されたもので、

大英博物館のコレクション8部門から約270点の作品を選んで展示されているとのことだった。展示は、

「大英博物館の250年」「古代オリエント世界」「ヨーロッパ」「アフリカ・アメリカ・オセアニア」「アジア」の5つの

セクションに分けられていた。

"人類文化遺産の殿堂"とも言うべき大英博物館の収蔵品を展示した会場では、世界の文化をパノラマ

のように一望することができ、人類の1万年にわたる歴史を追体験することができた。展示品の多さに圧倒

され、歩き疲れてしまった。足が棒のようになっていた。

左は展示会が開催された神戸市立博物館、見るからに伝統を感じさせるような重厚な建物である。 右は賑やかな神戸三宮駅前である。周辺に震災の跡を感じさせるようなものは何もなかった。 貴重な展示物はあったのだが、疲れてしまい後半は足早に見て会場を出た。最初の計画では元町方面まで

歩くつもりだったが、三宮駅方面へ引き返すことにした。また、正午を大きく廻っていたので、休憩を兼ねて

昼食を取ることにした。昼食は神戸市役所の斜め前にある国際会館の中華料理店で食べた。昼食を食べ、

元気がでたところで三宮駅まで行き電車に乗った。そして、住吉駅で乗り換えてマリンパーク行きの六甲

ライナーに乗った。

住吉駅から乗った六甲ライナーは自動運転の新交通システムで住吉駅からマリンパークまでの4.6キロを

運行している。駅を出ると間もなく車窓には住吉川ぞいの松並木が見え始めた。六甲ライナーは、島に通じる

橋を渡りアイランドセンター駅に着いた。そこは今日の宿泊先である神戸ベイシュラトン・ホテル&タワーズ

だった。

六甲ライナーの乗車口は安全のための扉が設置されていた。 六甲ライナーは右の写真のように全線高架橋になっている。

六甲ライナーに揺られてしばらくすると巨大な人工島が見え始める。 神戸側には御覧のような高層マンションが建ち並んでいる。 六甲アイランドはポートアイランド同様、海の埋め立てによって作られた人工の島である。この島には

マンションや一戸建ての住宅を始め、ホテルや飲食店、美術館や映画館、学校や港、工場など色んな

施設がある。旅行ガイドブックにはファッションマートと書かれているが、ショッピング街とかショッピング

センターのような施設なのだろうか。私たちが歩いた範囲では、スーパーマーケットのようなものは見かけ

なかったようだ。

島に通じる大きな橋は、たくさんの車が走っている。乗用車もあれば、トラックやコンテナ車もある。橋には

歩道橋が併設されていて、私たちは翌日この橋を歩いて島を後にした。

また、この島の住民や出入りする人達の足として利用されているのが、先程紹介した六甲ライナーという

自動運転の新交通システムである。歩いてでも渡れるほどの距離なので始発駅から終点まで乗っても

わずかな時間である。この島は、遠くから眺めると、まるで未来都市のようである。私達が子供の頃、

漫画等で見ていた未来都市の姿がここにある。

私達二人はホテルに荷物を置いて散歩に出た。ホテル続きの建物はドーム型になっていた。建物の周囲

に飲食店が並んでいて、中央は一階から屋根まで吹き抜けになっていた。ホテルを出るとリバーモールと

いう人工の川が流れていて、両サイドは散歩道になっていた。

また、ホテルの隣の建物は映画館や美術館になっていた。神戸ファッション美術館はファッションを展示した

美術館だった。この川は島の南端近くまで続いていた。島には国際学校のカネディアン・アカデミーや

ノルウエー校があった。また、団地の子供達が通う幼稚園や小学校もあった。六甲アイランド高校という

高校もあり、この日が卒業式だった。また、駐在所や消防署もあって、小さな町の機能を備えていた。

そして、港や工場とは住宅地や学校を取り囲むように作られた緑地帯で仕切られていた。

左側の写真はファッション美術館の入口である。 そして、その前の通りをリバーモール公園と言い、人口の川が流れ両サイドは歩道になっている。 その上に高架橋があり六甲ライナーが走っている。

左は終点のマリンパーク駅で停まっていた六甲ライナー。 リバーモール公園の南の端にある陸橋の下は広い道路が走っている。

リバーモール公園の端っこにあった方角を印したモニュメント。 右の写真の建物はこの当たり一帯の防犯管理をしている駐在所。

左の写真は駐在所のすぐ近くにある消防署、ほんの少し救急車や消防車らしきものが写っている。 右の写真は外国人の子弟が通っている学校のグランド。ソフトボールの練習中のようだった。

私の立っているところからかなり遠くに港だろうか、大きな起重機が見える。 街角に置かれた御影石で作られた奇妙な彫刻があった。

この町の中心とも言うべき通りのようだ。両サイドや中央分離帯に植えられた並木が美しい。 さすがはファッションの街と言うべきか色鮮やかな人形達が道路脇を飾っていた。 島の東半分を散歩し終わった頃から急に寒くなり始めた。私達は部屋に戻りシャワーを浴びて一眠り

した。そして、予約時間になったので一階に降り夕食をとった。この日は、翌日に予定されていたファッション

ショーの前夜祭とかで大勢の若者で賑わっていた。また、最上階にある部屋も誕生会を祝うグループで

賑わっていた。最上階からの夜景は幻想的で素晴らしい眺めだった。

私達はホテルの外に出てみた。二月末だというのに寒さは感じなかった。高い建物の真上には月が出て

いた。ホテル周辺の散歩を少しだけ楽しんで部屋に戻った。

一泊した神戸ベイシェラトンホテルの室内とロービー

ホテルでのディナーのひととき、窓の外は何となく異国に来ているような感じさえした。

食事が終わってロービーへ出ると、こんなお雛様の段飾りがあった。 夜とは言いながら外の風は海が近いからか寒さを感じさせなかった。

ホテル周辺は高層ビルが建ち並んでいる。そして、窓から漏れる明かりが幻想的だった。 そして人口の川には街明かりが映って美しかった。

夜風に当たりながら異国風の街灯の前で。 ホテルの最上階から周辺を見ると見事なまでの超近代都市の夜景である。 翌朝は7時半に目が覚めた。早起きが習慣になっている私にとっては珍しい事だった。昨晩と同じ一階

のフロアーで朝食をとった。風邪のせいか食欲はあまりなかった。そして、宿泊の精算をして外に出た。

昨日は島の東半分を歩いたので今日は西半分を歩いて見る事にした。しばらく行くと素晴らしく大きな

道路に出た。島の中心を走っている道路だろうか。歩道と車道の間には並木があって、異国情緒たっぷり

の景色だった。

この道路を渡ると静かな住宅地になった。住宅地の周辺は緑で埋めつくされていた。すべて一戸建ての

住宅だった。さほど広くはないが庭付きの住宅だった。どんな人が住んでいるのだろう。人工の島なので

坪単価は安くないはずだが等と、俗な考えが頭をよぎる。

この先には、見上げるように背の高いビンロウジュの木が聳えていた。そこは住宅地と工場を隔てた

緑地帯になっていた。緑地帯には散歩道があって、ジョギングをしている人や犬と散歩している人がいた。

一周どれ位の距離なのだろう。昨日歩いた東半分の広さを考えれば、そうとうな距離のように思える。

(ガイドブックを見ると一周5キロとなっている)島の端には小磯画伯の作品を展示した小磯美術館があった。

また、全面にシートがかけられたサッカー場もあった。

翌日の写真、魚崎地区までの道すがら写真を写しながら歩いた。 左は大きな街路樹が落ち着いた街を演出している。そして住宅地にも緑地が多い。

六甲アイランドの周辺にはグリーンベルトのように緑地帯が取り囲んでいる。 その中には御覧のような巨大なビンロウジュが聳えていた。 このハーバーハイウエイを渡ったところが魚崎地区になる。

ハーバーハイウエイの上を六甲ライナーが走っている。 ハーバーハイウエイには歩道橋が併設されている。そこを渡って向かい側の魚崎地区へ向かった。

ハーバーハイウエイの歩道橋の中ほどで写した神戸埠頭遠景。 私たちは案内標識に従って向こう岸に渡る橋に出た。橋の上で後を振り返り写真を写した。どう見ても

未来都市の姿だった。こうして橋を渡り住吉川のほとりに着いた。住吉川の途中で娘の水奈子が待って

いた。

魚崎地区に入ると六甲ライナーの下を住吉川が流れていた。川の両サイドは散歩道になっていた。 また、川のほとり緑地帯になっていた。 神戸には昔から六甲山を水源とする伏流水が豊富であった。この水は硬水で、飲み水としては向か

なかったが、酒造りには最適な水だった。そのため古くから神戸市灘区、東灘区、西宮市と言った

海岸線沿いには灘五郷と言われる有名な酒どころが発展した。その内の一つが今回訪れた魚崎郷で

あった。

魚崎郷の4軒の酒蔵を回った。浜福鶴吟醸工房から出発し、櫻正宗記念館、菊正宗酒造記念館、

白鶴酒造資料館と順番に廻った。浜福鶴では色んな酒を試飲させて貰った。櫻正宗では大正から

昭和にかけての酒造りの全行程を記録した貴重な映画を見た。菊正宗では団体客と一緒に酒造り資料

の説明を聞き、試飲をし、酒粕を食べ、酒粕で作った甘酒を飲ませて貰った。「白鶴マル」の宣伝で有名

な白鶴酒造では等身大の人形が酒造りをしている様子が再現されていた。展示には蔵元それぞれの

工夫がなされており、珍しい展示がたくさんあった。

この一帯は先の阪神大震災の時には大きな被害を受けた町だった。特に菊正宗酒造記念館は国指定

重要有形民族文化財の「灘の酒造用具」と共に倒れてしまった。しかし、その後、再建され今は立派な

記念館になっていた。

いよいよ酒蔵見学だ。浜福鶴の中は近代的な酒造り工場になっていた。 右の絵と左の設備を比較して見るとその変化が面白い。

浜福鶴の入口と展示室にて家内と娘

次に訪問した櫻正宗の入口、武家屋敷を思わせるような門構えだった。 ここにも酒造りの道具の数々が展示されていた。

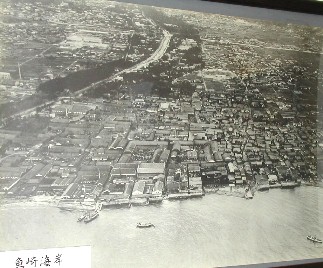

蔵元が建ち並ぶかつての魚崎地区の写真。そして櫻正宗の昔使われた宣伝ポスター

酒蔵の街は並木にも松が植えられていた。そして菊正宗の蔵元へ

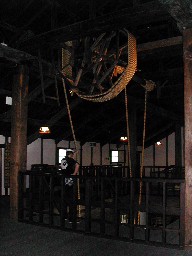

水車小屋と水車小屋の軒に置かれた昔の農機具。これは籾殻とお米をふるい分けるものだろうか。

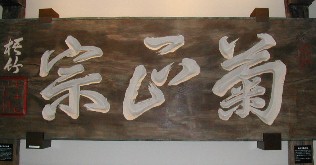

菊正宗の大看板も震災で壊れたとか、それも修復されこうして飾られていた。 蔵の入口には大きな注連縄が張られていた。ここは神聖な場所なのだ。

白鶴酒造へ向かう途中、民家の庭先で咲いていた見事な八重の椿。 そして、白鶴酒造の広い庭で記念写真。

米を大きな釜の上で蒸す。これは高温の蒸気を扱う作業だけに危険で厳しい作業だったようだ。 そして蒸し上がった米は筵の上に広げて六甲おろしの寒風で一気に冷ます。こうして適温まで冷ました蒸米は麹室に運ばれる。

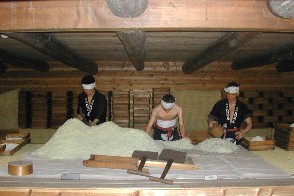

麹室では適温まで冷えた蒸米は種麹と混ぜ合わされる。 ここの工程が酒造りのもっとも大事な作業であり、高温に保たれた狭い部屋での厳しい作業だったようだ。 そして、出来た麹は蒸米と混ぜ合わす。その工程を「もと仕込み」といい、二人ないし三人で小さな桶の中をこね回す。

そして、いよいよ樽仕込みとなる。こんな大きな樽の中に「宮水」と「もと」が仕込まれていく。 樽の中では糖化とアルコール発酵が同時に進んでいき、次第に酒らしくなってくる。

出来上がった酒はこうして灘の酒として樽に詰め出荷される。 右の写真は酒の主原料の一つ水を運んだ樽である。こんな大樽に入れて大事な「宮水」を蔵元まで運んだ。

酒造りは伝統的な徒弟制度の中で培われてきた。その名残であるわら草履が展示されていた。 一番上が親方(杜氏)で順番に並んでいる。 しかし、食事には差別がなかった。それだけ体力を要する厳しい作業であったようだ。 白鶴酒造資料館を出て住吉駅に向かった。ここで昼食をとり、電車で元町に行った。元町は大変な人出

で賑わっていた。大震災後は閑散とした町で、路地裏には電線が垂れ下がって見る影もなかったが、今は

すっかり再建され、きれいになって元の賑わいを取り戻していた。町のどこにも、その傷跡は見られなかった。

中華街に行ってみた。ここも大勢の人で賑わっていた。店の前にはシューマイや中華まんが並び、呼び込み

の威勢の良い声が飛び交っていた。

三宮商店街から中華街へ、ここにも震災の傷跡はなく元の賑わいを取り戻していた。 中華街の入口ではこんな形をしたパフォーマンスが行われていた。 私達は中華街を通り抜け再び元町駅まで引き返した。そこから歩いて三宮駅まで行き、デパ地下で買い物

をして娘と分かれた。

三宮発17時の高速バスで岡山に向かった。到着時間は予定通り19時50分だった。行きも帰りも実に

正確な時間だった。一泊二日という短い旅の終わりだった。

2004年7月13日掲載

|

|

|

|