新緑の蓼科を行く

第一日目

「一路蓼科へ」

かねてより一度は訪ねてみたいと思っていた蓼科行きが実現しました。薫風香る5月の連休でした。5月1日早朝、

家を出て、瀬戸大橋線、新幹線と乗り継いで名古屋駅に9時過ぎに着きました。私にとっては名古屋も名古屋駅も

初めてでした。太閤口から出てバスが待っている駐車場に向かいました。家内がバスが待っている場所をプリント

アウトしてくるのを忘れて来てしまいましたので、少し不安でしたが何とか探し当て一安心しました。

ここから乗るのは私達夫婦と、もう一家族だけでした。この家族の着くのを待って出発しました。連休とは言っても

5月1日は平日であり、交通渋滞もありませんでした。中央高速道路の周辺は春と初夏が同時進行のような景色

でした。新緑が目に眩しく桜も満開だったからです。そして、ナシやリンゴと言った果樹も花盛りでした。途中、恵那と

諏訪SAでトイレ休憩をとりました。高速道路周辺の景色は次第に春遅い山間部の景色へと変わっていきます。木々も

白樺や落葉松へと変わっていきます。落葉松の新緑は何とも形容しがたいやわらかな色をしています。

諏訪湖SA、建物の裏側には雄大な諏訪湖が広がっている 「バラクライングリッシュガーデン、蓼科湖、聖光寺」

蓼科の第一日目、私達は乗ってきたバスに荷物を託したまま、蓼科の入り口にあるバラクライングリッシュガーデンに

立ち寄りました。ここは英国式の花の庭園とかで早春の草花が楽しめるのではないかと思ったからです。ガーデン入り口

には道を挟んで小川が流れていました。その向こうは畑になっていました。

川の畔や畑の周辺にはタンポポが咲き乱れていました。咲き乱れてという表現が決してオーバーなものではなく本当に

群咲いているのです。入園手続きを家内に任せて写真撮影しました。入口の建物を抜け園内に入ると、さして広くは

ありませんが、庭園が一望できます。水仙やチューリップと言った、すでに盛りを終えたものもあれば、やっと芽が出始めた

花もあります。総じて、これからがシーズンのようです。園内を一回りして休憩にしました。

園内や入り口の建物の中では庭園を見ながら食事が出来るようになっています。穏やかな初夏の日射しを浴びながら、

園内の色とりどりの花を目の前にしての食事は大変贅沢なものです。

園内への食事持ち込みの制限はなかったようですが、当たりかまわず開くわけにもいかないので、庭園の隅のベンチで

買ってきた弁当を開きました。また、園内では苗の展示即売も行われていました。車で来た人達は思い思いの苗を買い

求めているようでした。

バラクライングリッシュガーデン、入口前の小川のほとりに咲いていたタンポポがきれいでした。 園内では白樺が芽を出し、色んな花が咲き乱れていました。

高山植物もあればイギリスから持ち込んだ草花もあるようで、種類も多種多様でした。

左の写真のように苗物も直売されていました。 右は入り口付近で咲いていた花ですが植えたものかどうか。 ここを出てからの移動はタクシーにしました。レンタカーを借りるという方法もあったのですが、地理不案内の土地です

ので、行き先にあれこれと気を使うよりはと思いタクシーを選んだのです。タクシーは来るときに利用したバスの会社

「アルピコタクシー」でした。

蓼科湖から見る雄大な八ヶ岳連峰です。 すでに盛りが過ぎた水芭蕉も湖の畔に咲いていました。 蓼科湖のすぐ隣が桜で有名な聖光寺(しょうこうじ)です。山門から本堂に至る間、たくさんの桜が訪れた人の目を

楽しませてくれます。桜はほぼ満開の状態でした。また、蓼科湖の周辺の落葉松林も新緑に変わっていました。

聖光寺に参拝をして桜を楽しんだ後、蓼科湖の周辺を一周しました。湖とは言っても本当は小さなため池です。周辺を

一周してもさして時間はかかりません。山の麓には小川があり、その下に水芭蕉が咲いていました。すでに最盛期は

終わっていました。風もなく、暑くも寒くもない、上天気に恵まれた穏やかな午後のひとときでした。水芭蕉の側では静かに

写生をしている人もいました。

時間的には少し早いようでしたが、再びタクシーに乗って宿泊先のXIV蓼科に向かいました。XIV蓼科は、かなり山深い

高いところにありました。気温が低いせいか蓼科湖周辺で見た緑豊かな景色は、まだ少し先のようでした。何とはなく冬の

ままの佇まいが残っているような気がしました。

聖光寺はまさに桜の花盛り、広い庭は桜の花一色でした。 本堂から眺めた参道です。大勢の人が訪れていました。 「XIVに着いて」

うわさに違わずXIV蓼科は立派な建物でした。玄関ロビーのある建物を中心に背後や両サイドに宿泊用の建物が

いっぱいあるのです。私達はB棟という建物の2105号室でした。中心の建物に一番近い所だったので、入浴にも

食事にも大変便利でした。ただ、建物と建物が複雑に入り組んでいるために、一度聞いただけでは何がどこにあるのか

まるで見当が付きません。多くの宿泊者は建物内の地図を片手に、あちらこちらと歩き回っていました。

ボンド通りと称するところに建物の中心となる施設が集まっていました。教会付きの結婚式場、ゲーム場、映画館、

売店等です。その下の階にはエステや大浴場やプールがありました。これらの施設はB1、B2となっていますが、

玄関ロビーが一階で、順次、山の斜面に沿って建てられていますので、決して地下ではないのです。従って、B2に

ある大浴場の露天風呂も落葉松や樅の木等が周辺に生えている正真正銘の露天風呂なのです。本館から離れた

建物には一階が割烹料理、階下が西洋料理、中華料理の建物になっていました。

建物の中を紹介すれば切りがありません。私達の2105室はベッドが二つ、そして一角には四畳半くらいの畳の間が

ありました。室内の風呂は使いませんでしたが、風呂と洗面所とトイレが一体になった、ゆとりのある作りでした。部屋の

作りはXIV鳴戸と同じでした。

私達が泊まった部屋の一角です。窓からはすぐ外へ出入り出来ます。 部屋のすぐ外にはホテル内の散歩道がありました。部屋の前にも大きな落葉松や樅の木が聳えています。どの部屋も

同じような環境にあるようです。全てが森の中にあると言った作りになっています。

持ってきた荷物を全て引き出しの中に移し替え、早速、建物の中を歩いてみました。とても一度確認したからと言って、

全てを覚えきれるものではありません。何度も何度も同じ場所を行ったり来たりすることになったのです。

奥蓼科と言われるこの辺りには住友化学や日本道路公団、東京トヨペット等、大きな会社の健康保険組合の保養所が

幾つかありました。ここら周辺は温泉地帯のようでボーリングをすれば簡単に温泉が出るようです。効能書きはありません

でしたが、何となく肌がするするする泉質でした。

施設内には教会もあり、結婚式も出来るようです。 この日の夕食は少し早めの時間に日本料理を頼んでいました。そしてゴールデンウイークのサービスデーでした。従って

、ささやかながらドリンク一杯はサービスでした。家内はワインを私はビールを頼みました。こんな山の中なのですが料理の

メインは海の魚でした。XIVはどこも料理が売りになっています。従って、今回も豪華な料理でした。一品毎の量は少なくても、

いつの間にか腹一杯になっています。

今回はこちらに来る前に風邪を引いてしまい、決して最高のコンディションとは言えませんでした。従って、飲んだ風邪薬の

副作用もあって体が重く、頭も何となくふらふらしていました。無性に眠くてたまりませんでした。そんな眠気を押してラウンジ

に行きました。ピアノの演奏が流れていました。オール半額というドリンクを注文して飲みました。やがて外人歌手が出てきて

歌い始めました。ピアノの演奏者も外国から来た人でした。私達が入ったときには一組しかいなかったお客さんも少しずつ

増えてきました。

ホテルのラウンジではショーを見ながら食後のひとときを過ごします。 左は洋食レストランでの一こまです。 こうして約一時間あまり、ショーを見ながら食事の後のひとときを楽しみました。旅行と風邪のために疲れ切っていた私は

早くから床に就いてしまいました。夜八時過ぎから翌朝の六時くらいまでゆっくりと寝ました。翌朝はお陰で少しだけ良くなり

ました。しかし、風邪薬の影響はまだ残っているようです。着替えを済ませ、朝風呂に入り少しすっきりしたところで朝食に

行きました。朝食はバイキング形式でした。もちろん頼めば和食コースもあります。

第二日目

「車山へ」

タクシーは七時四十五分にと頼んでいましたが、食事が早く終わったので玄関脇に待機していたタクシーに乗って車山に

向かいました。妻の下調べでは時間が早ければ早いほど周辺の景色がよく見えるからと言うことでした。運転手さんも気さく

な人で車中からあれが北だ、あれが南だとアルプスの名前を説明してくれました。白樺湖を過ぎた辺りから展望は一気に

開けてきます。山には一本の木もなく周辺の展望を遮るものがないのです。山は草焼きが終わり一面黒くなっていました。

これからは日一日と緑に変わり高山植物が花開くのだそうです。車山はスキー場でもあります。山腹のところどころには

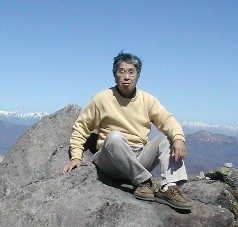

雪が残っていました。登山リフトを乗り継いで山頂手前でリフトを降ります。山頂はもう目の前です。すでに何人かの人が

来ていました。1925メートルの山頂はさすがに寒いです。

こんな三人がけの幅広いリフトで頂上を目指します。山頂付近には雪が残っていました。

山頂まであと一息です。途中で写した八ヶ岳や富士山の姿。

山頂からの景色は実に雄大です。

左は下の方から眺めた山頂付近

車山山頂に立つと雄大な北アルプスが迫ってきます。 しかし、その寒さを吹き飛ばすような素晴らしい展望です。レーダー設備がなければ完全に360度の展望になって

います。山頂は平らになっており、かなりな広さがあります。片隅には小さな神社が祀られています。山の神様でしょうか。

どこを出発点にすれば良いのか分かりませんが八ヶ岳連峰、その横に富士山、南アルプス、中央アルプス、孤立する

ように見える木曽御嶽山、北アルプス、遠くにかすかに浅間山、そして間近に蓼科山と一望できるのです。

360度の大パノラマをお楽しみ下さい。

一大パノラマです。左から八ヶ岳と富士山、そして南アルプスと続きます。

南アルプスから目を転ずると中央アルプス、そして木曽の御嶽山が孤高の姿を見せます。

南アルプスの続きには乗鞍岳、そして北アルプスが続きます。

雄大な北アルプスの手前には八伏山が展開しています。

そして北アルプスの端の方の手前には台地状の美ヶ原があります。 そして蓼科山の方向に戻り、360度一巡りです。 私達が訪れた5月の初め頃、この周辺は、まだまだ春浅い季節であり緑は全くありませんでした。しかし、夏山シーズン

頃になるとニッコーキスゲ等が咲き乱れ一面のお花畑になるようです。展望が素晴らしい上に足下にはお花畑とは実に

羨ましい限りです。

山頂には常に冷たい風が吹いています。この日は比較的温かい日でしたが、一時間もとどまってはおれないような寒さ

でした。存分に景色を楽しみ、カメラに撮って下山しました。途中立ち寄ったヒュッテの飲み物の温かさが心地よく体の芯

まで温めてくれました。

私達は予定を変更し、蓼科高原を巡回しているラウンドバスに乗ることにしました。このバスは昔風にデザインされた

ボンネットバスでした。白樺湖はバスから眺めただけで下車しませんでした。白樺湖周辺はけばけばしく遊園地化されて

いて、自然を楽しむにはほど遠いような状態だったからです。

さすがはスキーのメッカです。なだらかな山の斜面にはたくさんの雪が残っていました。 眼下には霞がかった白樺湖が見えます。

気象観測用のレーダーです。

山頂には山の神様が祀られていました。右の写真の石積みのところ

下りのリフト、この頃から大勢の人が登り始めました。北アルプスをバックに写した写真です。 「車山から尖石縄文考古館へ」

バスに乗ったまま、一旦は昨日行った蓼科湖に着き、ここから元来た道を引き返しました。そして高原を下り広大な

農地の広がる田園地帯を走りました。両サイドはミニチュアの北海道を思わせるような景色です。こんな素晴らしい景色を

車窓に見ながら、やがて尖石縄文考古館に着きました。こちらへ来る前から機会があれば訪れてみたいと思っていた

ところです。時計を見るとお昼でした。考古館の中で昼食の出来る場所を聞きますと、すぐ近くの三井の森にレストランが

あるとのことで、そこへ行きました。落ち着いて洒落た感じのレストランでした。お天気が良く風もなかったのでテラスで

食事をしました。

レストランの前には龍神湖という小さな池があります。池の周辺は散歩道になっており、周辺の山の新緑が池に映って

大変きれいな眺めです。テラスの正面には八ヶ岳連峰が見えます。鶯が鳴き静かな昼の一時です。

この当たり一帯は火山灰土の土地です。北海道を思わせるような広大な景色が広がります。 食事をしたレストランの中庭、龍神湖、そのバックには八ヶ岳連峰が眺められます。 食事を済ませ考古館に戻ってきました。考古館の裏側は芝生の空き地になっており、縄文時代を再現した竪穴式住居が

数戸建っていました。少し離れた広場はタンポポの群咲いている緑地帯となっています。ここにも縄文時代の住居があった

ところだそうです。今は発掘作業も終わり埋め戻されて公園のようになっています。この緑地帯を横切って田圃の方に降り

ていくと途中に三角錐の大きな石が横たわっていました。古くからご神体として崇められている石だそうです。表面には人の

手によるものと思われる意味不明の線が刻まれています。誰が何の目的のために、祀った石なのでしょうか。この石に

ちなんで、この周辺一帯を尖石(とがりいし)遺跡と言っているようです。

考古館の周辺の落葉松林、そして小川、広大な縄文遺跡跡

何でもないような石ですが奇妙な線が刻まれています。これを尖石と呼んでいます。

考古館の裏手にはこんな建物が何棟か復元されていました。 館内に入ってみました。親切な受付の人の説明を聞き最初の部屋に入りました。夥しい数の縄文土器が展示されて

います。どれ一つとして同じ形のものはありません。表面に施された模様も多種多様です。しかも大胆な躍動感にあふれた

模様や形です。発想の大らかさと精神文化の豊かさを感じるものばかりです。縄文時代は豊かな文化を育むような平和な

時代だった事が伺えます。次の部屋は縄文のビーナスと仮面を付けたビーナスの部屋でした。多産や安産を祈願したもの

でしょうか。異様に臀部を誇張した土偶です。発掘された時の様子が大きなパネル写真にしてありました。小さな土偶なの

ですが、デザイン化され如何にも縄文時代のものらしい豊かな表現です。実物よりも大きく印象に残るのは何故でしょうか。

それだけ土偶から受け取る印象が強いのではないかと思います。館内は撮影もOKと言うことで、何枚か写真を撮らせて

貰いました。ちなみに、この縄文のビーナス像は国宝に指定されています。

仮面を付けたビーナス(左は発掘された時の状態)

国宝、縄文のビーナス(左は発掘された時の状態) 色んな形の縄文土器が所狭しと展示されている その他、多くの縄文時代の展示物がありました。館内の一番奥には縄文時代の体験や、実際に焼き物を作るコーナー

なども設けられており、実体験を通じて縄文時代をもっと理解して貰おうという試みがなされています。私達がこの館を

訪れた時は平日だったせいか、人も少なく静かな館内でした。

「バスで茅野市へ」

ここを出て先程紹介をした、ここの地名となった尖石(とがりいし)の方を散歩し、バスで茅野駅まで出ることにしました。

茅野駅にはXIV(えくしぶ)のバスが迎えに来ることになっていたからです。茅野駅でバスを待つ間に老舗と思われる

漬物屋さんに立ち寄りました。この地方の特産である野沢菜漬けがたくさんありました。おみやげに何袋か買いました。

「二日目の夕食」

結局、バスに乗ったのは私達だけでした。一路、XIVに向かいました。夕食は7時半に予約していましたので、それまで

ゆっくりと湯に浸かり時間を待ちました。そして夕食です。夕食は別棟のレストランでした。正装をして来て下さいということで、

ネクタイにジャケットという簡易正装で出かけました。

さほど大きな部屋ではありませんが、落ち着いた心地よい部屋でした。すでに何組かの方が来ておられました。XIVの

場合、日本料理でもそうですが、まるで使用人にかしずかれているようなサービスが特徴です。私達のように、そんな経験

の少ない者にとっては何となく面はゆく感じます。しかし、サービスも付けて売りたいという一生懸命な思いだけは十分すぎる

ほど伝わってきます。バックグラウンドミュージックが流れ、夜のひとときが過ぎていきます。料理は一品毎に運ばれ、その

都度、材料から調理方法まで詳しい説明があります。安っぽいビールなど飲んではおられないような雰囲気です。私達も

少々奮発(笑い)してワインを注文しました。

一時間ほども過ごしたでしょうか。わずかばかりのワインですっかり良い酔い心地になってしまいました。今夜はラウンジ

には立ち寄らず、そのまま部屋に引き返してしまいました。そして部屋に帰りテレビを見ている内にまた眠くなってしまいま

した。家内はまた温泉に行ったようです。家内が帰ってきたことは薄々感じていましたが、そのまま深い眠りの中に引き

込まれてしまいました。ここは本当に静かです。

第三日目

「帰り支度、朝の散歩」

明くる日も外が明るくなって目が覚めました。昨晩あらかた帰り支度はしていましたので、朝風呂から帰っても手持ちぶさた

でした。改めて施設の中や外を歩き回ってみました。本館から離れたところにある別棟には小さな門と庭がありました。中に

入ると小さなロビーがありました。ここからのロケーションは他の建物からのものとは全く異なるものでした。少し位置的に

高いからかも知れませんが、明らかに展望を意識して建てられているに違いありません。部屋の作りも大きいようです。

廊下から見るドアの位置で分かります。スイートクラスの部屋のようです。

帰る日の朝、ホテルの敷地内を散歩した、広大な敷地に色んな建物が並んでいる、右は泊まった部屋の前 旅行記の最終日を書いている今、5月3日のお昼前です。私が座っている玄関ロビーの裏側にあるラウンジのテラスから

蓼科山が見えています。そして少し左へ目を転ずると昨日登った車山が台形状に見えています。この山には気象観測用の

レーダーサイトがあり、どこから見ても車山だと気が付きます。そして更に左には木曽御嶽山が孤立しています。山頂には

雪が白く光っています。

周辺の景色は時間を追う毎に変化しています。昨日まで灰色がかった冬の色だった落葉松が、うっすらと緑を帯びて

来ました。決して大げさな表現ではなく、目に見えて変化している様子が分かるのです。蓼科湖周辺のような春景色に

変わるのも、そう先の事ではないようです。名前は分かりませんが小鳥たちの鳴き声、谷川の流れの音、森を渡る

かすかな風の音など、奥蓼科の早春の一こまです。

こうして第三日目は周辺や建物の中の散策で始まり、後は残り少ない時間を午後二時まで本館のラウンジ展望台で

過ごしたのでした。帰りのバスは私達夫婦だけでした。連休の渋滞を懸念しながら出発しましたが、渋滞は全然なく

スムーズに名古屋駅に着きました。運転手さんには気の毒なような感じでした。途中二回の休憩をいれて中央高速の

貸し切りのドライブを楽しみました。遠く北や南のアルプスを車窓に見ながらの快適なドライブでした。

2003年6月5日掲載

|

|

|

|