残されていた平安時代の図面でしか知り得なかった出雲大社の本殿が、図面通りのものであったという確証に近いものが

発掘調査で明らかになった。

柱は図面通り、杉の大木を3本束にしたものであり、根固めを強固に行ったものであった。

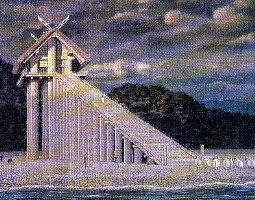

図面通りだとすると45メートル以上の高さがあり、15階建てのビルに匹敵する高さであったらしい。

私は1997年に大林組が想定復元図を作製出版した本を読んで、このことに大変興味を持っていた。

当時は海がすぐ近くにあり、大社は海岸からごく近いところに建っていた。拝殿は9本の大きな柱の上に乗っていて、

海岸からまっすぐに長さ百十メートルもの大階段がついていた。

これだけ巨大なものは他になかった時代だから、海のはるか彼方からでも目にすることが出来たであろう。

壮大な建築物であったであろうし、人々の意表をつくような巨大建造物であったに違いない。大きさは奈良の東大寺

大仏殿より大きかったらしい。すごい建築物だ。木造建築物としては後にも先にもこれに勝るものはないのではあるまいか。

それにしても、これだけの巨大な建造物を造るとなると、経済力、建築能力共に並優れたものでなければならなかったはずだ。

それらがすでに備わっていた出雲という国はどんな国であったのであろうか。

想像をするだに楽しい。恐らくは大和朝廷にも匹敵するような強大な国家であったに違いない。

出雲地方にはいわゆる「ずーずー弁」なるものが残っている。この独特なイントネーションを持った言葉は、今は出雲

地方の一部と東北地方に残っている。何か両地方に共通性があるように感じられる。

巨木信仰や巨大石信仰は古くから日本特有のものであった。歴史は古く縄文時代にまで遡る。

東北地方で三内丸山遺跡が発掘されたが、ここにも巨木を用いた建造物が残っていた。こうした痕跡は日本海沿岸に

点々として残っている。その象徴とも言えるものが出雲大社であっても不思議ではない。

山内丸山遺跡からは、広く日本各地との交流を思わせるものがたくさん出土している。縄文時代は、私達が想像して

いる以上に、豊かな文化と広い交流があったに違いないのである。

そして、「ずーずー弁」の様な言葉の広がりは、文化圏の広がりでもあるような気がする。

日本は世界でも有数の多雨地帯である。豊富な雨は豊かな森林を育んできた。森と水、この切り離せない自然の

もたらす恵みは、日本列島の原風景と重なって見える。海岸近くにまで生い茂った森や林があり、この中に一歩足を

踏み入れると、まるで迷路に迷い込んだような錯覚を覚えたに違いない。そして、森林の中には屋久島の縄文杉の

ような巨木が林立していたに違いない。自然に対する畏敬の念は自然に巨木信仰につながって行っても不思議ではない。

朝鮮半島から鉄の製造技術がもたらされると、たちまちの内に国内で大量に生産されるようになった。

その鉄の精錬を支えたのは、豊富な森林資源であった。ドングリや樫といった木は、鉄の精錬には欠かせない炭の原料であった。

ドングリや樫は、伐採しても三十年もすると、又、元通りに復元する。

それは、豊かな雨のおかげだ。列島に降り注ぐ雨は温帯性の気候と相まって、瞬く間に森を元通り蘇らせてくれる。

当時、半島から渡ってきた人には驚異であったに違いない。半島ではそれほど雨が多くはないからだ。

こうして、鉄は大量に生産されるようになっていったものと思われる。今も山陰地方から岡山県にかけて、鉄に関わる遺跡や、

刀剣の伝統が数多く残っているのは、その名残であろう。

鉄製品は青銅器と異なり、自然消滅してしまうことがきわめて多い。従って、遺物として残っているものは非常に少ない。

今となっては、その豊かさを知る由もないが、たたら跡の多さからしても、非常に大量に生産していたのではあるまいか。

出雲は、鉄を生産する豊かで強大な力を持った国であったことが、容易に想像できる。だからこそ、空中の神殿とでも

いうべき巨大な建造物を築き得たのに違いない。

当時、鉄は青銅器に代わる強大な武器であった。鉄の生産による財力と鉄製の槍や刀剣類である。

出雲は強大な国家としての条件を備えていた。

そして、縄文から弥生にかけて連綿として受け継がれてきた巨木信仰。

それを空中の大社として昇華させた出雲人の思い。又、実現させるに足りうる豊かな自然、水と森の国。

当事の日本の原風景が見えてくる。

温帯にあって、豊かな森と豊富な水のある、この特有な気候風土を持った列島は、その後も独特の文化を育んでゆくことになる。

そして、今も鎮守の森には注連縄を張った巨木があちらこちらに見られるのである。

2000年5月10日掲載

余録:私たちが良く訪れる岡山県の「県立森林公園」(苫多郡上斎原村)にも「たたら跡」があります。

こんな人里離れた山奥にと思われるようなところです。製鉄が始まった時代は定かではないようですが、

江戸時代末期には盛んに行われていたようです。この事実を持ってしても、昔から中国山地一円では

盛んに鉄の生産が行われていたことが、容易に想像できます。

|

|

|

|