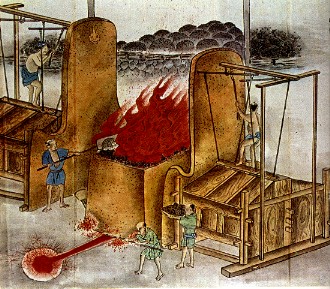

私は以前から「たたら」と言う昔の製鉄法に少なからぬ興味を持っていました。しかし、平野部に住んでいた私達には

たたら跡というものを直接目にするチャンスはありませんでした。戦後は大型の製鉄所が各所に築かれました。、製鉄と

言えば今日のような高炉を備えた製鉄所が当たり前のように思いがちです。しかし、つい最近まで、製鉄と言えば

ほとんど人力に頼るものでした。

それが「たたら」という製鉄法です。最近相次いでたたら跡のある地域を歩くことがあり、急速に、たたらが身近なものに

なってきました。そんな訳で、あらためてたたら関係の本をさがし、勉強をし直してみました。

日本刀を作ると言えばたたらによる製鉄を思い出します。正に日本刀は、たたら法による製鉄の高度に高められた

芸術品です。日本刀は武器であると同時に優れた美術品でもあります。

他の国に類を見ないほど洗練されたこの鉄製品は、近代の製鉄では生み出し得ないと言われています。

それほど優れた製鉄が何を原料にして、どのようにして行われて来たのか興味は尽きないのです。

「粉鉄七里に炭三里」、この言葉の意味するものは何だとお思いでしょうか。その意味はこうなのです。

鉄粉は重いが嵩張らない、一方、炭は軽いけれどがその分嵩張る。鉄粉よりは炭の方が、運搬にははるかに多くの

労力を要します。従って、長距離は運べません。せいぜい炭が生産できる所から十二キロ位の所でないと鉄の生産は

出来なかったのです。

鉄の原料である粉鉄:砂鉄(磁鉄鉱の小さい粒)は酸化鉄の小さな粒なのです。

中国地方には磁鉄鉱を含む花崗岩が多いと言われています。花崗岩の風化したものを取り崩して、磁鉄鉱だけを選り

分けてます。今でも探そうと思えば、川の流れの弱いところや、海岸に打ち寄せられた目の細かい砂の中に固まって

いるのを目にすることが出来ます。そう言えば子供の頃、川のほとりのきめの細かい砂の層に、黒い筋のようになった

部分を見かける事があったのを思い出します。あれが砂鉄だったのです。

鉄:砂鉄(磁鉄鉱) 七里は二十八キロメートル

炭:木炭 三里は十二キロメートル

下原重仲「鉄山必用記事」によると、たたらによる製鉄には次のような条件が必要でした。

(1)砂鉄が取れる

(2)炭焼きの山林がある

(3)炉を作る粘土が取れる

(4)米の値段が安い

多くの労力を要しますから、大量の食料が必要でした。腹が減っては戦が出来ぬと言うわけです。

後ほど書きますが、「もののけ姫」の映像の中にたたらの集落の様子が描かれています。

(5)製品を積み出す港が近い

当然重い鉄を運ぶのですから輸送手段は重要でした。主に牛や馬が使われました。

(6)村下(むらげ)等の技術が優れている

純度の高い鉄を取り出すためには高度な技術を必要とするようです。

(7)監督する役人に悪い人がいない

いつの時代も上に立つものが良くないと良いものは作れません。

こういった条件のすべてを満足していた中国地方には、たくさんのたたらが築かれました。特に花崗岩質の山には良質

の砂鉄がたくさんふくまれていた事と、炭の原料となる豊かな山林に恵まれていたのが、その理由だったようです。

しかし、「たたら法」では三日三晩かかっても、鋼の原料となる鉄の塊が二トンあまりしか出来なかったようです。

下記は、たたらによって作る鉄の原材料とその採集に要する日数です。

花崗岩の中に含まれる砂鉄は0.5パーセントから3パーセント位しか含まれていません。従って、たったコッブ一杯の

砂鉄を集めるのに200キロ位の土を掘り崩さなければならなかったようです。

砂鉄を集める技術(砂鉄6トンを集めるのに3日間)

炭を焼く技術(炭750キロを作るのに20日)

炉をふく技術(約2トンの鉄を作るのに4日から5日間)

炉を崩し鋼と銑鉄を分ける技術

これを見ただけでも、いかに効率の悪い製鉄法かが分かります。こうしなければ資源の乏しいこの国においては、鉄は

作れなかったのです。しかし、原料の砂鉄は入手するために困難を極めましたが、豊かな山林がそれを支えました。

たたら製鉄には炭が欠かせません。その炭の原料はドングリや樫などの雑木でした。これらの木は豊かな雨に恵まれ、

伐採しても30数年で元に戻ったと言われています。従って、大量に生産された鉄の一部は中国や朝鮮にも輸出されて

いたと言います。

では製鉄はいかにしてこの国に伝わってきたのでしょうか。

製鉄の起源は弥生時代頃からだと言われています。その当時は、山の斜面などを利用した簡単なものであったようです。

故事来歴によると金屋子(かなやこ)の神というのがあり、製鉄を教え伝えたと言われています。朝鮮半島から渡来した

製鉄技術を持った人々の集団だったようです。この神が日照りのために飢えに苦しんでいた民を助けと言われています。

鉄があれば水を生むと言う事の意味は、鉄製品により大々的な土木事業が可能になり、田を開き、水を引くという

大工事が可能になった事を言っているのではないでしょうか。

今日、鉄製品が遺物としてほとんど残っていません。それは、貴重な資源であるが故に繰り返し使用されて来たのでは

ないかと推測されています。大規模な土木工事は農業生産を飛躍的に発展させました。その結果、人は増え、大きな

権力と富を有するものが誕生したのです。弥生時代の幕開けです。当時の大規模な土木工事は、仁徳天皇陵のような

形で残っています。雨の少ない中四国地方では干害用の貯水池もたくさん作られました。弘法大師が作らせたと言わ

れている香川県の満濃池なども当時作られた代表的な灌漑用の溜め池です。鉄はこのように革命的とも言えるような

大きな変化と恵をもたらしました。

一方では石器や青銅器から鉄による武器へと変わり、多くの人々を傷つける事になったことを忘れるわけにはいけません。

つい最近まで使われていた鋤とと言う農具がおじいさん方に残されていました。今日では全体が鉄で作られますが、

鉄が貴重であった頃のもので、木製品のほんの先端部分にしか鉄は使われていませんでした。

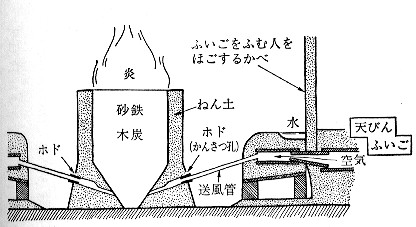

では、「たたら」とはいったいどんなものであったのでしょうか。「高殿」と書いてたたらと読むと言う説や、「ふみふいご」

の事をたたらという説もあるそうです。製鉄は高温でないと出来ません。

(炉の底の鉄が溶けている部分では1200度〜1300度と言われています)

高温にするためには、炉の中に大量の空気を送り込まなければなりません。その大型のものが足で踏む「ふみふいご」

であり、「たたら」だとも言われています。「ふいご」と「炉」は常に一体のものであり、後になって次第に炉も含めて

「たたら」と言われ、それらの設備を覆う建物自体も高殿(たたら)と言われるようになったと言われています。

記録に残っている鉄作りの国は、岡山県(美作、備中)、広島県(備後)、鳥取県(伯耆)、島根県(出雲)、兵庫県(播磨)、

滋賀県(近江)、茨城県(常陸)、福岡県(筑前)だと言われており、多くは西日本に集中しています。

岡山県地方では風化花崗岩の事をマサツチと言います。一方、砂鉄のことを真砂(まさ)と言います。この辺にも共通

する何かを感じます。先日も総社市で大規模なたたら跡が発見され、現在発掘調査中だと言われています。

総社周辺には巨大な古墳も多く、大きな権力がこの地に存在したこと伝えています。従って、この地に早くから大規模な

たたらが築かれたとしても不思議ではありません。

砂鉄と同時に必要なものは大量の炭でした。従って、広大な山林を持っているものがたたらを開いたと言われています。

田部家、ト蔵家、桜井家、絲原家等が有名です。これらの名家は代々受け継がれてきた広大な山林を切り盛りしていました。

この山林で炭を作ったら、後は山を20年から30年くらい休ませ、次の山林を倒すというようにして、何十年か毎に

順番を決めて炭を作っていたようです。雨に恵まれたこの国では、山の再生力がたたらを支えたとも言えます。

一方、公害も発生しました。主原料である砂鉄は、砂鉄を取り出すために川の水を利用しました。マサツチを水で洗うのです。

水で洗うと比重の重い砂鉄は下に沈みます。こうして砂鉄の純度を高めていったのです。従って、砂鉄を取るためには

大量の水を必要としました。水は土砂を含んだまま下流に流されました。そのため下流域では、川が土砂に埋まり大雨

の度に川が氾濫したり、田圃に土砂が流入するような事になったのです。江戸時代においては、たたら側と農民との間に

激しい対立が続きました。今日も領主に宛てた農民サイドの訴状が残っていると言います。

いずれにしても鉄を作ると言うことは、当時にあっては並大抵の事ではなかったのです。

〔参考事項〕

炉の粘土は砂鉄が鉄に変化するときの化学反応で消化されていきます。従って、炉の下部の壁はかなり厚めにして

いるようです。それでも製鉄が終わる頃には、薄くなってしまっていたと言いますから相当な消耗だったのでしょう。

ふいご板を踏む人の事を番子(ばんこ)と言っていました。番子はふいご板を1分間に30回以上踏まなければならない

という大変な重労働でした。何人かが交代でやっていたようです。何人かで交代をしながらやっていた事が、今日まで

「かわり番子」という言葉で残って来たのです。

炉の底の温度は1200〜1300度位ですが、全てが均一にとはなかなかいかなかったようです。

従って、出来る鉄も温度が高いと炭素が多くとけ込み銑鉄となり、温度が低いと炭素量の少ない鋼となるそうです。

出来た鉄をケラと言います。ケラは水で冷やされた後、細かく砕かれて銑鉄と鋼に分けられていきます。ここでも専門家

としてのたたら師の目が必要となります。

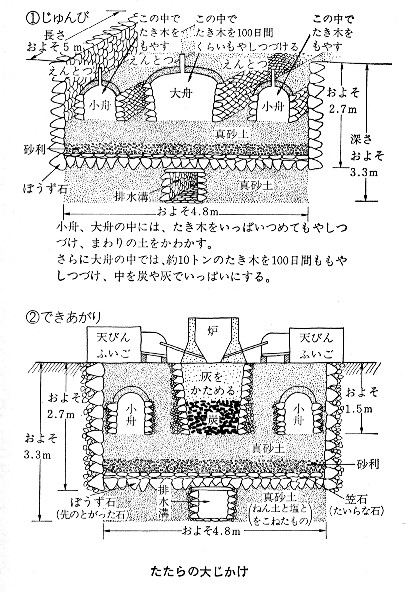

炉は表面上は見えない複雑な構造をしています。その複雑な構造の大半は炉の下に作られています。

何のために、そんな複雑な構造が必要だったのでしょうか。炉を炊くと炉の高温で地表が乾燥します。地表が乾燥を

すると大量の地下水が下からどんどん上がってきます。地下水は炉の温度を下げてしまいます。これを防ぐために

炉の下に排水溝を設けたり、小舟と言う予備の燃焼室を設けて防いだのです。

このページの制作に当たっては下記の本を参考にさせていただきました。ページを借りてお礼を申し上げます。

参考文献:大竹三郎著「鉄を作る」(出雲のたたら)

大日本図書出版

インターネットアクセスサイト 日立金属株式会社「たたらの話」

「神楽に伝わる鉄の歴史」

若い女性の人質を差し出さなければヤマタノオロチが暴れて困るという村人の話を聞き、その村を通りかかった

スサノオノミコトが女性に紛争し、酒をたらふく飲ませた上で、眠り込んでしまったヤマタノオロチをものの見事に退治し

てしまうと言う話は古事記に描かれている有名な話です。備後、備中地方や出雲地方に広く伝わる伝統的な神楽の中

にも取り入れられ、神楽の最後を飾る出し物として親しまれてきました。このヤマタノオロチの体の中から出てくる名剣、

それが、アマノムラクモノツルギ と言われています。名剣は優れた製鉄技術によって作られたものです。

この話は古くから山陰地方で製鉄が行われていたと言うことを裏付けているのではないでしょうか。

「もののけ姫」

「もののけ姫」と言う映画は宮崎駿氏の大ヒット作です。この人の作品には、一貫して自然と人間の関わり合いについて

描かれています。この作品にも「たたら」と言う、当時としては先進的な鉄を作る技術が生み出す自然破壊について描

かれていたように思います。

もののけ姫は製鉄により豊かな森を追われた動物たちと、その動物に育てられたもののけ姫「サン」、そして、森を

追われ鉄砲の弾で傷ついたイノシシをしとめたために、弓を射た手にたたりが残った「アシタカ」の森を破壊するもの

との闘いの話でした。もう一度映画を見ていただければ私が今まで書いてきたたたらとはどういうものであったのかが

詳しく分かると思います。

砂鉄を掘り出すために大量のマサツチが掘り出され、地形が変わってしまったところもあるくらい自然破壊はすさまじ

かったようです。そして、炭を焼くためには大量の木々が伐採されていきました。

ただ、この国においては豊かな水資源に恵まれていたことが、伐採されてしまった森や林をまたたく間に復元してしまい、

今日では、明治頃まで続いたたたらのあった周辺部も跡形もなく木々に埋もれてしまっています。

最近二ヶ所ほど、ここがたたら跡だと言うところを歩いて来ましたが、どこに炉が築かれていたのか、土はどこを掘り

出したのか、マサツチを洗って砂鉄を取り出したのはどの川であったのか、鉄を取り出す大量の炭はどの山の木を切り

出したのか、全く分からなくなっています。

2000年9月24日掲載

|

|

|

|